智库动态观点

第二届首都发展高端论坛 | 叶裕民:中国大都市边缘区新二元结构一体化问题与对策

日期:2019-12-12

作者:

2019年11月16日上午,中国人民大学公共管理学院叶裕民教授在“第二届首都发展高端论坛:老城•新城•都市圈”上做了题为《中国大都市边缘区新二元结构一体化问题与对策》的主题发言,指出以城中村为主要空间载体的新二元结构是我国发达城市治理的顽疾,强调新二元结构是新时代国家治理的战略任务,不仅是首都的必由之路,也是中国现代化的必由之路。

首都治理和其他大都市治理有其共性,其中一个共性问题便是“新二元结构一体化”。1954年,著名经济学家刘易斯提出了二元结构理论,认为发展中国家走向发达,需要将其劳动力不断从落后的农业部门转移到发达的工业部门。在这一过程中,一方面,农业劳动力由绝对剩余走向逐渐的稀缺,从而提高了农村的劳动生产率;另一方面,高效率的工业部门持续吸纳农村富余劳动力,当劳动力持续转移跨过刘易斯拐点,城乡产业效率开始逐步缩小,直至消失,由此实现城乡一体化,走向发达。然而,刘易斯二元结构理论的缺陷在于,进入工业部门(城市)的农业劳动力,没有全部及时转化为工业部门就业主体,没有伴随着工业技术进步而获得技能增长,长期被排斥在经济发展的核心领域之外。随着这一部分群体的规模不断积累,终于在发达城市内部形成了大量低效率部门,并聚集形成欠发达区域,导致城市内部贫富差距拉大,形成了城市内部二元结构,我们称之为“新二元结构”。所谓新二元结构,是指发达城市内部发达的中心城区与落后的都市边缘区之间、拥有城市权利的本地人与缺乏城市权利的外地人之间的二元结构。

新二元结构是发展中国家陷入中等收入陷阱的重要原因,包括巴西、智利、马来西亚、印尼等国家均陷入中等收入陷阱,在城市内出现了大量贫民窟。值得警惕的是,中国当前绝大部分大城市都存在严重的新二元结构,最典型的表现就是都市边缘区的城中村连片的区域,形成了“城中村环”。20世纪90年代以来,我国所有的发达城市都在致力于解决这一问题,但迄今为止仍举步维艰,新二元结构成为我国发达城市治理的顽疾之一。克服新二元结构的障碍,是我国从发展中国家走向发达国家的必由之路。

2.新二元结构的特征

在中国,新二元结构的主要空间载体是城中村。在这些大城市都市边缘区的欠发达地区内,普遍具有“三低两高”的特性:“三低”是产业技术水平低、土地利用效率低、居民收入水平低;“两高”是犯罪率高和无证建设比例高。

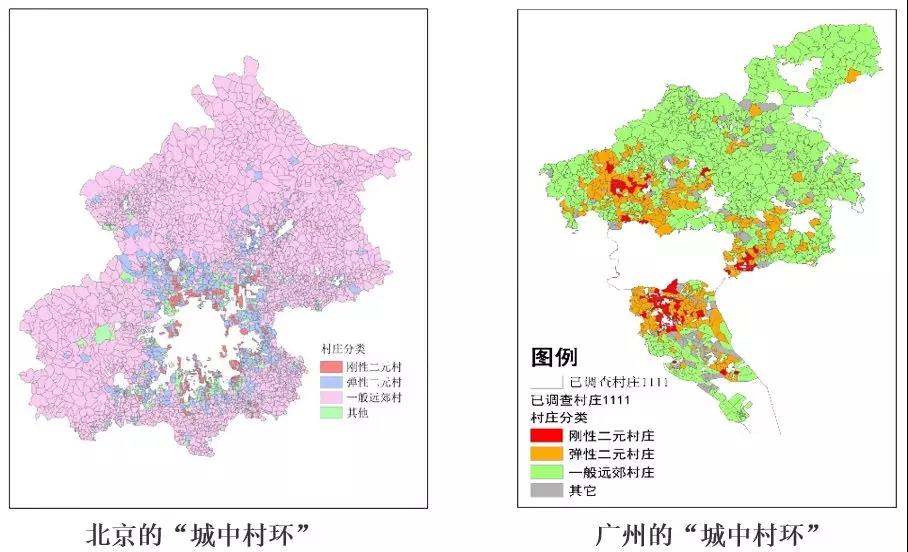

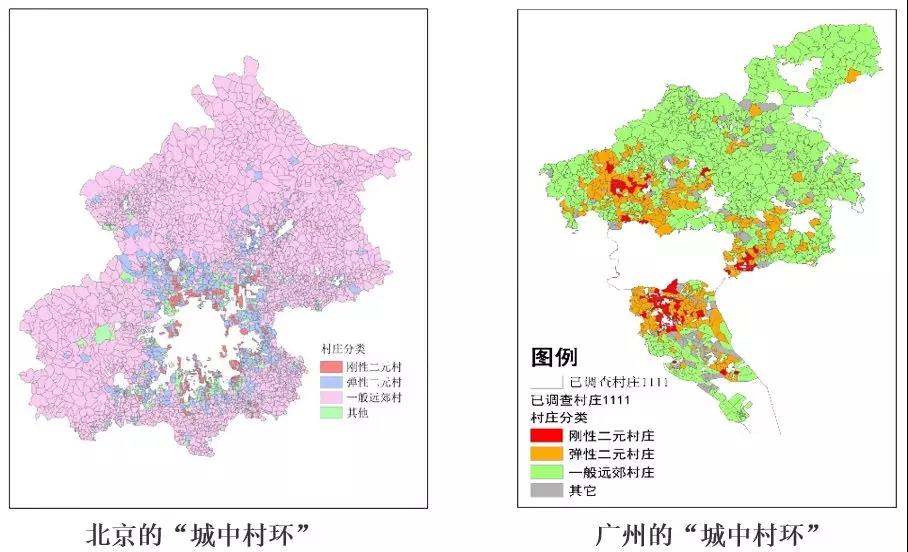

图1 北京和广州“城中村环”情况

如上图,广州市有各类城中村577个城中村,村庄建设用地面积相当于城市建设用地面积的80%,常住人口627万,占广州市的43.3%,占广州新市民的76.7%。城中村的土地利用效率为中心城区的1/10,工资水平相当于城市居民的1/2,无证的建设用地和建筑面积超过50%,以劳动密集型产业为主,公共服务匮乏;北京市各类城中村952个,“城中村”中人均使用面积在5平方米以下的住户占到40%,90%以上的住房缺乏独立厕所和厨房,在过去半年里所住社区发生案件的比重达到 81% (郑思齐等,2011)。

3. 新二元结构产生的根源

叶教授认为新二元结构直接根源于两大城市治理的“孪生难题”。第一个是城中村治理难题,第二个是新市民住房难题。城中村治理难题起始于城乡二元制度以及村集体和村民的利益追求,固化于流动人口对非正规住房持续增长的市场需求以及“排斥性”城中村改造模式,而新市民住房难题起始于政府公共服务缺失,固化于城中村为新市民提供可支付住房的自组织机制。两大难题相伴相生,互为前提,具有显著的“孪生性质”。

(1)城中村治理难题

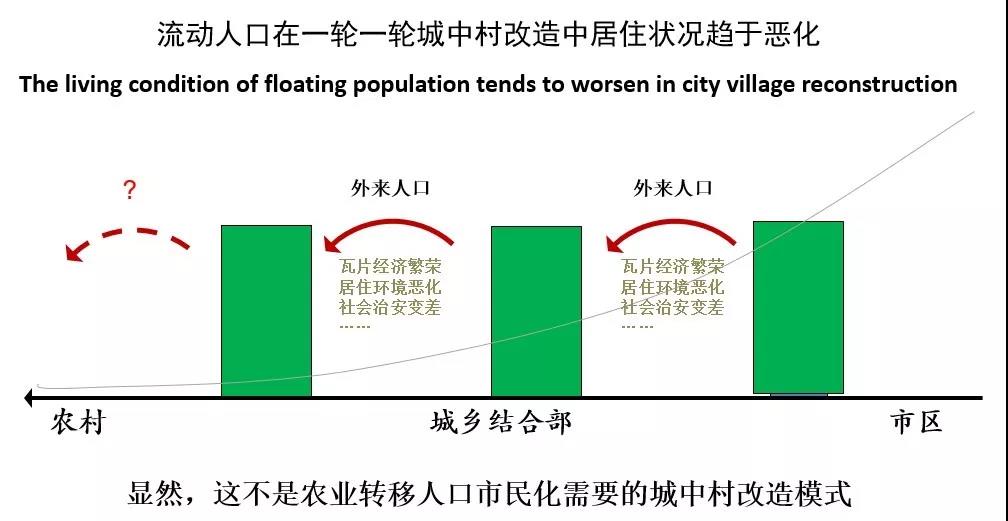

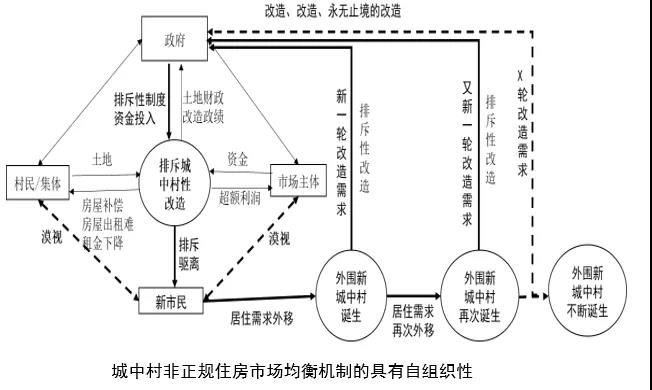

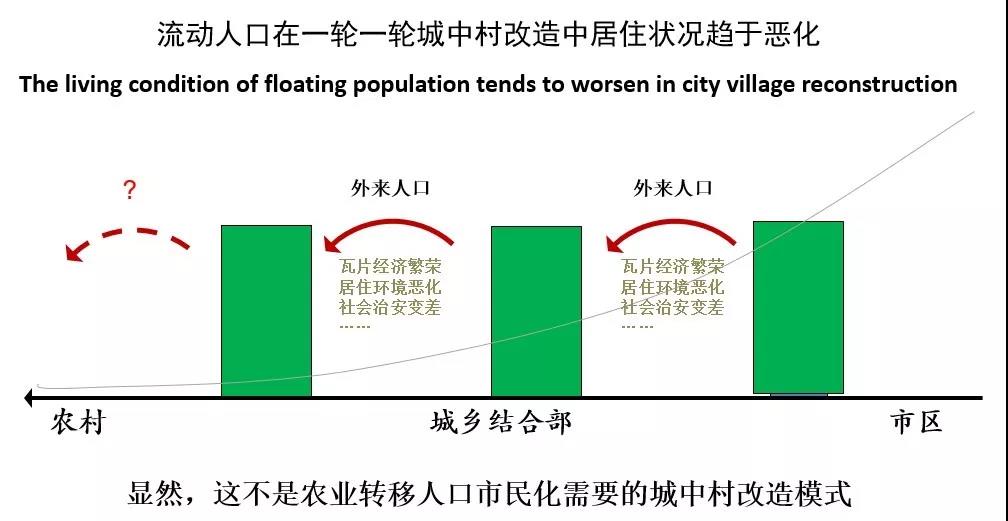

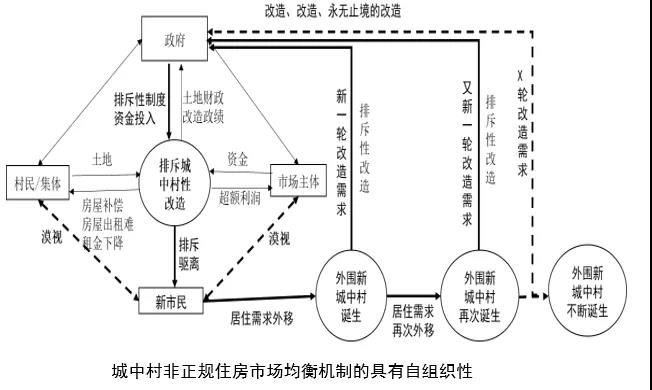

从上世纪90年代以来,中国所有的大城市都致力于解决二元结构问题,未能成功的原因则在于对两大“孪生难题”割裂的认知与割裂的政策。长期以来,我国的城中村更新研究与政策长期具有“排斥性”特征,城中村更新研究主要集中在规划学、建筑学、地理学领域,多关注空间的更新,但尚未关注到新市民作为一个整体群体,同样需要生存与发展的空间,因而是“有方法,没情怀”。每一轮城中村更新都导致流动人口不断向外转移,同时由于城中村非正规住房市场均衡机制的自组织性,城中村更新之后势必产生新的城中村,以及新的城中村更新过程,而流动人口的居住状况在一轮又一轮的城中村改造中不断趋于恶化(如图2)。显然,非正规住房市场的自组织性特征决定了不考虑新市民住房的城中村更新是无解的。目前,首都“疏整促”过程中存在大量简单拆违的工作方法,使得原住房居民的居住成了迫切难题。2019年10月对丰台区等区域调查时发现,受首都“疏整促”影响,新市民仍然往更远的区域迁移,位于永定河西岸的某村,村内最近两年的流动人口由2000人增长至20000人(如图3)。

图2 城中村改造中流动人口居住状况

图3 城中村非正规住房市场均衡机制的自组织性

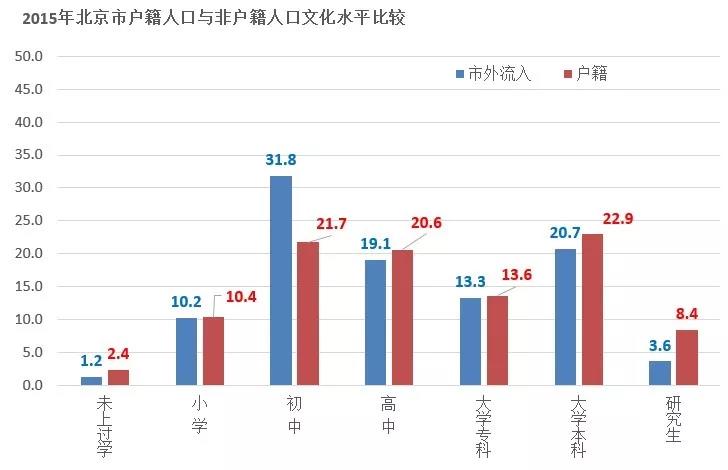

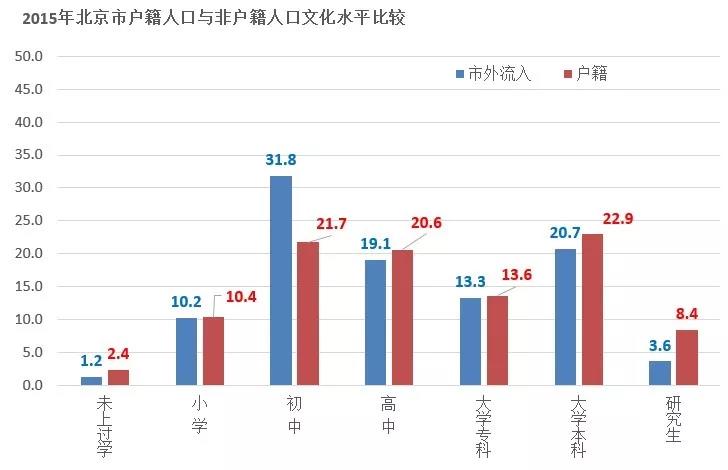

流动人口对于首都意味着什么?从2015年的人口数据可以看到,北京的主体劳动力结构倒挂,流动人口是首都的劳动力主体,如果没有流动人口,将加速北京老龄化进程,因此流动人口对北京是至关重要的。在人口素质方面,北京市非户籍人口与户籍人口文化结构相仿。在小学、高中、大专和大学等学历中,户籍人口和流动人口的比例基本相当,流动人口初中文化水平比户籍人口稍高一点,本地人口的研究生比例较流动人口稍微高一点(如图4 -6)。

图4 2015年北京市户籍与流动人口年龄金字塔(%)

图5 2015年北京市各年龄段非户籍人口比重(%)

图6 2015年北京市户籍人口与非户籍人口文化水平比较

(2)新市民住房难题

新市民权益和住房研究主要集中在区域和城市经济学、人口和社会学、法学等领域,但总体处于“有情怀,没方法”的尴尬境况。迄今为止,新市民住房解决政策主要包括三类:第一类是政府提供的廉租房、公租房和共有产权住房等公共住房;第二类是企业和开发区提供集体宿舍;第三类是利用集体建设用地建设租赁住房。调研发现,在中国的大城市中,通过第一类和第二类政策方式解决了约15.2%的流动人口住房问题,还有20%的流动人口有能力通过市场方式解决住房,另外还有65.2%的流动人口无法通过正规方式解决住房问题,只能依靠租赁城中村非正规住房等方式。

实际上,城中村更新和新市民住房问题的研究成果是十分丰富的,但是囿于学科局限性和部门化管理特征,各学科自成体系研究,各部门自成体系出台政策,缺乏交叉与联动,对于这两个问题的“孪生性”缺乏解析,也就缺乏两大“孪生难题”联动解决方案。历史的问题要用历史的方法来解决。既然在过去长达40年的时间里,城市郊区的乡村可以自组织,为1亿多的非户籍人口提供可支付住房,我们就需要尊重这样的历史选择,在城中村更新的转型发展时刻,延续他们的合作关系,我们要做的是变非正规为正规,变非法为合法,联动解决这样的难题。

4. 孪生难题联动解决方案

(1)非户籍人口住房需求纳入城中村更新规划

孪生难题的核心是非正规住房问题,将新市民住房原来的隐性市场显性化。在城中村过程中,将补偿给本地居民的应得合法住房面积里,扣除其自住需要的面积,然后将富余面积规划建设成为小面积住房,把原来非法出租变为合法出租,把新市民的住房问题直接解决在城中村更新改造过程中。

目前,新市民住房补偿给当地居民后,由于单间出租屋面积较大,不适合流动人口的实际需要和支付能力,出租屋也难以将全部被租出,这也造成了土地资源和空间资源的浪费及房东损失。通过在北京和广州的调研发现,绝大部分流动人口需要20平米至60平米的住房。以广东为例,如果将出租屋由原来大面积改成小面积的,只要完成城中村更新30%,就可以满足58%到95%新市民的住房问题;如果改造更新完成50%,全体市民的住房都可以解决。

这样的改造方案,将会是一个符合帕累托最优原则的方案。首先,利用补偿居民的合法住房面积中的富余部分,为新市民规划建设可支付住房,可以增加本地原住民的资产性收入,受到原住民欢迎;其次,由于不新增土地,不新增建筑面积,将有利于土地集约节约利用;再者,与其他任何方式相比,增加的成本最小,并且增加的成本可以由市场负担;最后,政府负担的公共住房将减到最低程度。

(2)提高城中村更新效率的四大关键原则

除了城中村更新模式的改变,还要提高城中村更新的效率。这个核心模式的变革最关键是四个方面:

第一,要坚持由管理走向治理。政府、市场和社会要互相学会妥协,选择次优,充分利用市场机制和市场方法解决问题,给市场和社会以合理的决策权与收益权;

第二,要坚持全面法治,做好确权颁证,依法补偿,简化审批程序,管理中心下移,强化政府元治理功能;

第三,要坚持学会运用市场去配置要素,学会建设成专业化的城市更新市场,建设开发权(容积率)转移、奖励和贮备制度,保障村集体和市民的市场主体地位,保障企业的主体地位,推进多元化的现代产业发展空间;

第四,坚持系统的思维,建构城中村更新的目标多目标系统,建立城中村的包括政府、市场和社会在内的主体系统,建立城中村更新的区域系统,建立城中村更新互补性的多模式的更新系统,包括微更新、全面更新、区域统筹优势互补。

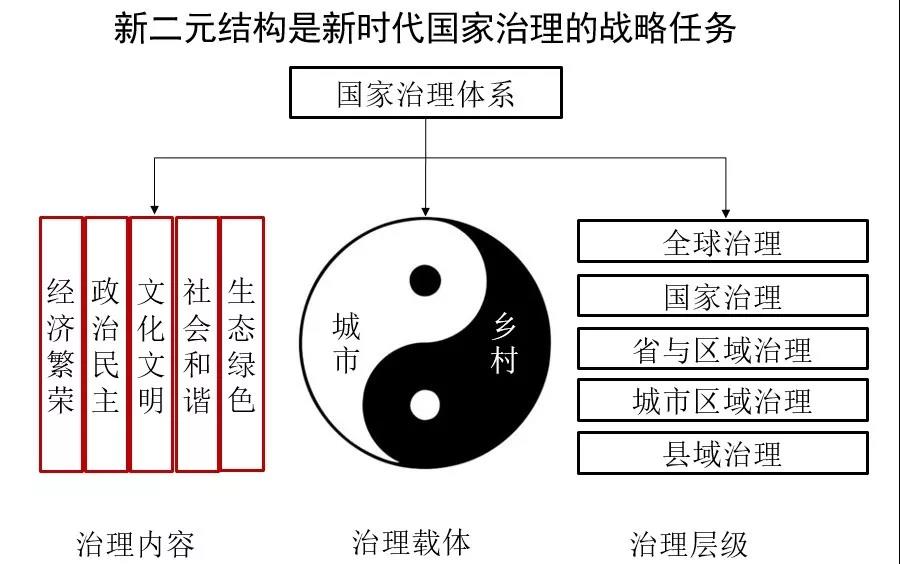

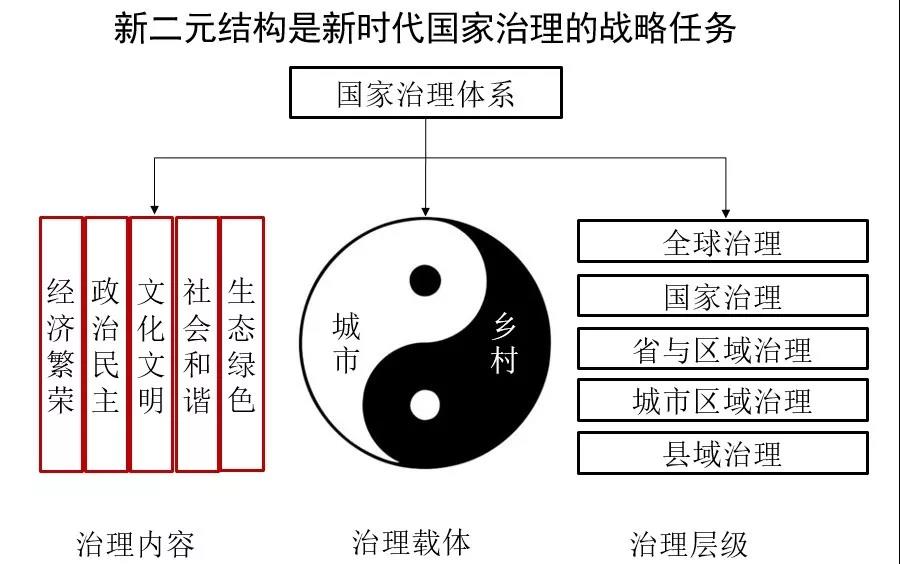

这几大原则都要相互结合,只有这样才能解决大城市中城市新二元结构,解决新二元结构是新时代国家治理的重大战略任务。“五位一体”总体布局的五个领域——经济、政治、文化、社会、生态治理都要落到空间上,落到城市和乡村上,落到治理的各个层级上(如图7)。全国960万平方公里都是城市和乡村,大城市占主导地位,恰恰是大城市都市边缘区存在大城市现代化发展最大的障碍。所以,新二元结构一体化不仅是首都北京走向发达的必由之路,也是中国现代化的必由之路。

图7 新二元结构是新时代国家治理的战略任务

叶裕民,中国人民大学公共管理学院教授,城乡发展规划与管理研究中心主任

1.新二元结构是我国发达城市的治理顽疾首都治理和其他大都市治理有其共性,其中一个共性问题便是“新二元结构一体化”。1954年,著名经济学家刘易斯提出了二元结构理论,认为发展中国家走向发达,需要将其劳动力不断从落后的农业部门转移到发达的工业部门。在这一过程中,一方面,农业劳动力由绝对剩余走向逐渐的稀缺,从而提高了农村的劳动生产率;另一方面,高效率的工业部门持续吸纳农村富余劳动力,当劳动力持续转移跨过刘易斯拐点,城乡产业效率开始逐步缩小,直至消失,由此实现城乡一体化,走向发达。然而,刘易斯二元结构理论的缺陷在于,进入工业部门(城市)的农业劳动力,没有全部及时转化为工业部门就业主体,没有伴随着工业技术进步而获得技能增长,长期被排斥在经济发展的核心领域之外。随着这一部分群体的规模不断积累,终于在发达城市内部形成了大量低效率部门,并聚集形成欠发达区域,导致城市内部贫富差距拉大,形成了城市内部二元结构,我们称之为“新二元结构”。所谓新二元结构,是指发达城市内部发达的中心城区与落后的都市边缘区之间、拥有城市权利的本地人与缺乏城市权利的外地人之间的二元结构。

新二元结构是发展中国家陷入中等收入陷阱的重要原因,包括巴西、智利、马来西亚、印尼等国家均陷入中等收入陷阱,在城市内出现了大量贫民窟。值得警惕的是,中国当前绝大部分大城市都存在严重的新二元结构,最典型的表现就是都市边缘区的城中村连片的区域,形成了“城中村环”。20世纪90年代以来,我国所有的发达城市都在致力于解决这一问题,但迄今为止仍举步维艰,新二元结构成为我国发达城市治理的顽疾之一。克服新二元结构的障碍,是我国从发展中国家走向发达国家的必由之路。

2.新二元结构的特征

在中国,新二元结构的主要空间载体是城中村。在这些大城市都市边缘区的欠发达地区内,普遍具有“三低两高”的特性:“三低”是产业技术水平低、土地利用效率低、居民收入水平低;“两高”是犯罪率高和无证建设比例高。

图1 北京和广州“城中村环”情况

如上图,广州市有各类城中村577个城中村,村庄建设用地面积相当于城市建设用地面积的80%,常住人口627万,占广州市的43.3%,占广州新市民的76.7%。城中村的土地利用效率为中心城区的1/10,工资水平相当于城市居民的1/2,无证的建设用地和建筑面积超过50%,以劳动密集型产业为主,公共服务匮乏;北京市各类城中村952个,“城中村”中人均使用面积在5平方米以下的住户占到40%,90%以上的住房缺乏独立厕所和厨房,在过去半年里所住社区发生案件的比重达到 81% (郑思齐等,2011)。

3. 新二元结构产生的根源

叶教授认为新二元结构直接根源于两大城市治理的“孪生难题”。第一个是城中村治理难题,第二个是新市民住房难题。城中村治理难题起始于城乡二元制度以及村集体和村民的利益追求,固化于流动人口对非正规住房持续增长的市场需求以及“排斥性”城中村改造模式,而新市民住房难题起始于政府公共服务缺失,固化于城中村为新市民提供可支付住房的自组织机制。两大难题相伴相生,互为前提,具有显著的“孪生性质”。

(1)城中村治理难题

从上世纪90年代以来,中国所有的大城市都致力于解决二元结构问题,未能成功的原因则在于对两大“孪生难题”割裂的认知与割裂的政策。长期以来,我国的城中村更新研究与政策长期具有“排斥性”特征,城中村更新研究主要集中在规划学、建筑学、地理学领域,多关注空间的更新,但尚未关注到新市民作为一个整体群体,同样需要生存与发展的空间,因而是“有方法,没情怀”。每一轮城中村更新都导致流动人口不断向外转移,同时由于城中村非正规住房市场均衡机制的自组织性,城中村更新之后势必产生新的城中村,以及新的城中村更新过程,而流动人口的居住状况在一轮又一轮的城中村改造中不断趋于恶化(如图2)。显然,非正规住房市场的自组织性特征决定了不考虑新市民住房的城中村更新是无解的。目前,首都“疏整促”过程中存在大量简单拆违的工作方法,使得原住房居民的居住成了迫切难题。2019年10月对丰台区等区域调查时发现,受首都“疏整促”影响,新市民仍然往更远的区域迁移,位于永定河西岸的某村,村内最近两年的流动人口由2000人增长至20000人(如图3)。

图2 城中村改造中流动人口居住状况

图3 城中村非正规住房市场均衡机制的自组织性

流动人口对于首都意味着什么?从2015年的人口数据可以看到,北京的主体劳动力结构倒挂,流动人口是首都的劳动力主体,如果没有流动人口,将加速北京老龄化进程,因此流动人口对北京是至关重要的。在人口素质方面,北京市非户籍人口与户籍人口文化结构相仿。在小学、高中、大专和大学等学历中,户籍人口和流动人口的比例基本相当,流动人口初中文化水平比户籍人口稍高一点,本地人口的研究生比例较流动人口稍微高一点(如图4 -6)。

图4 2015年北京市户籍与流动人口年龄金字塔(%)

图5 2015年北京市各年龄段非户籍人口比重(%)

图6 2015年北京市户籍人口与非户籍人口文化水平比较

(2)新市民住房难题

新市民权益和住房研究主要集中在区域和城市经济学、人口和社会学、法学等领域,但总体处于“有情怀,没方法”的尴尬境况。迄今为止,新市民住房解决政策主要包括三类:第一类是政府提供的廉租房、公租房和共有产权住房等公共住房;第二类是企业和开发区提供集体宿舍;第三类是利用集体建设用地建设租赁住房。调研发现,在中国的大城市中,通过第一类和第二类政策方式解决了约15.2%的流动人口住房问题,还有20%的流动人口有能力通过市场方式解决住房,另外还有65.2%的流动人口无法通过正规方式解决住房问题,只能依靠租赁城中村非正规住房等方式。

实际上,城中村更新和新市民住房问题的研究成果是十分丰富的,但是囿于学科局限性和部门化管理特征,各学科自成体系研究,各部门自成体系出台政策,缺乏交叉与联动,对于这两个问题的“孪生性”缺乏解析,也就缺乏两大“孪生难题”联动解决方案。历史的问题要用历史的方法来解决。既然在过去长达40年的时间里,城市郊区的乡村可以自组织,为1亿多的非户籍人口提供可支付住房,我们就需要尊重这样的历史选择,在城中村更新的转型发展时刻,延续他们的合作关系,我们要做的是变非正规为正规,变非法为合法,联动解决这样的难题。

4. 孪生难题联动解决方案

(1)非户籍人口住房需求纳入城中村更新规划

孪生难题的核心是非正规住房问题,将新市民住房原来的隐性市场显性化。在城中村过程中,将补偿给本地居民的应得合法住房面积里,扣除其自住需要的面积,然后将富余面积规划建设成为小面积住房,把原来非法出租变为合法出租,把新市民的住房问题直接解决在城中村更新改造过程中。

目前,新市民住房补偿给当地居民后,由于单间出租屋面积较大,不适合流动人口的实际需要和支付能力,出租屋也难以将全部被租出,这也造成了土地资源和空间资源的浪费及房东损失。通过在北京和广州的调研发现,绝大部分流动人口需要20平米至60平米的住房。以广东为例,如果将出租屋由原来大面积改成小面积的,只要完成城中村更新30%,就可以满足58%到95%新市民的住房问题;如果改造更新完成50%,全体市民的住房都可以解决。

这样的改造方案,将会是一个符合帕累托最优原则的方案。首先,利用补偿居民的合法住房面积中的富余部分,为新市民规划建设可支付住房,可以增加本地原住民的资产性收入,受到原住民欢迎;其次,由于不新增土地,不新增建筑面积,将有利于土地集约节约利用;再者,与其他任何方式相比,增加的成本最小,并且增加的成本可以由市场负担;最后,政府负担的公共住房将减到最低程度。

(2)提高城中村更新效率的四大关键原则

除了城中村更新模式的改变,还要提高城中村更新的效率。这个核心模式的变革最关键是四个方面:

第一,要坚持由管理走向治理。政府、市场和社会要互相学会妥协,选择次优,充分利用市场机制和市场方法解决问题,给市场和社会以合理的决策权与收益权;

第二,要坚持全面法治,做好确权颁证,依法补偿,简化审批程序,管理中心下移,强化政府元治理功能;

第三,要坚持学会运用市场去配置要素,学会建设成专业化的城市更新市场,建设开发权(容积率)转移、奖励和贮备制度,保障村集体和市民的市场主体地位,保障企业的主体地位,推进多元化的现代产业发展空间;

第四,坚持系统的思维,建构城中村更新的目标多目标系统,建立城中村的包括政府、市场和社会在内的主体系统,建立城中村更新的区域系统,建立城中村更新互补性的多模式的更新系统,包括微更新、全面更新、区域统筹优势互补。

这几大原则都要相互结合,只有这样才能解决大城市中城市新二元结构,解决新二元结构是新时代国家治理的重大战略任务。“五位一体”总体布局的五个领域——经济、政治、文化、社会、生态治理都要落到空间上,落到城市和乡村上,落到治理的各个层级上(如图7)。全国960万平方公里都是城市和乡村,大城市占主导地位,恰恰是大城市都市边缘区存在大城市现代化发展最大的障碍。所以,新二元结构一体化不仅是首都北京走向发达的必由之路,也是中国现代化的必由之路。

图7 新二元结构是新时代国家治理的战略任务

(本文系嘉宾11月16日在中国人民大学首都发展与战略研究院“第二届首都发展高端论坛:老城·新城·都市圈”上的专题报告,演讲内容已经嘉宾本人审核)

编辑:卢倩倩